Wohnhaus Fam. Fried

Alserbachstr. 11 1939 |

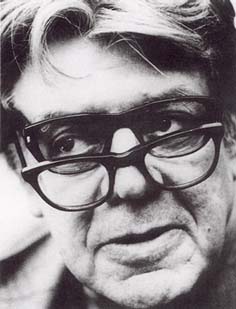

Erich Fried wurde am 6. Mai

1921 in Wien geboren und wuchs dort auf; sein Vater war Spediteur, seine

Mutter Grafikerin. Er schrieb bereits als Gymnasiast, war Mitglied einer

Kinderschauspieltruppe, bis der deutsche Einmarsch 1938 ihn "aus

einem österreichischen Oberschüler in einen verfolgten Juden

verwandelte." Der Vater wurde von der Gestapo ermordet, Fried

gelang es, nach London zu fliehen und in den folgenden Monaten auch

seine Mutter und mehr als siebzig andere Personen ins englische Exil zu

retten.

In den Kriegsjahren hielt sich Fried mit Gelegenheitsarbeiten über

Wasser, als Bibliothekar, Milchchemiker, Fabrikarbeiter. Er schloß sich

dem "Freien Deutschen Kulturbund" und "Young Austria"

an, später auch dem "Kommunistischen Jugendverband", den er

aber wegen dessen Stalinisierung bereits 1944 [recte: 1943] wieder

verließ. Im gleichen Jahr erschien sein erster Gedichtband,

"Deutschland", im Exilverlag des österreichischen PEN.

Nach dem Krieg wird Fried Mitarbeiter an zahlreichen neugegründeten

Zeitschriften, in den frühen fünfziger Jahren festangestellter

politischer Kommentator der deutschsprachigen Sendungen der BBC; 1968

gab er wegen der unveränderten Kalten-Kriegs-Position der BBC diese Tätigkeit

auf. Schon vorher hatte er sich mit der Übersetzung von Dylan Thomas,

dem ersten größeren Gedichtband ("Gedichte", 1958) und

seinem einzigen Roman ("Ein Soldat und ein Mädchen", 1960)

einen Namen gemacht, ab 1963 gehörte er der "Gruppe 47" an;

in dieser Zeit entstanden auch die ersten Übersetzungen von Stücken

Shakespeares. Eine Übersiedlung von London nach Österreich oder

Deutschland wurde erwogen, wegen der Restauration der fünfziger und frühen

sechziger Jahre aber immer wieder verworfen.

1966 erschien sein Gedichtband "und Vietnam und", der eine

langandauernde öffentliche Diskussion (auch mit Kollegen) über das

politische Gedicht auslöste. In den folgenden Jahren war Fried viel

unterwegs - auf Vortragsreisen, Diskussions- und Solidaritätsveranstaltungen

-, nahm in vielen politischen Fragen Partei (Pressekonzentration,

Unterdrückung des Prager Frühlings, Israel und die Palästinenser,

Polizeiübergriffe, Haftbedingungen politischer Gefangener) und wurde,

als Folge, mit Verleumdungen, Zensur und gerichtlicher Klage überzogen.

Er, der gegenüber dem politischen Gegner stets Liebenswürdige und

Verständnisvolle, hatte schnell mehr Feinde, als er lieben konnte.

Erst 1977 erhielt Fried den ersten ansehnlichen Preis, den "Prix

International des Editeurs"; das prämierte Buch, "100

Gedichte ohne Vaterland", erschien im folgenden Jahr in sieben

Sprachen (in den preisstiftenden Verlagen) und wurde das erste

erfolgreiche Buch, übertroffen lediglich von dem 1979 erschienenen Band

"Liebesgedichte". 1986 veröffentlichte er, in der losen Form

von 29 Prosastücken, seine Erinnerungen ("Mitunter sogar

Lachen"). Der Ruhm und die großen Literaturpreise (Bremer

Literaturpreis, Österreichischer Staatspreis, Georg-Büchner-Preis)

erreichten Fried erst als über Sechzigjährigen und schon lange

Schwerkranken. Erich Fried starb am 22. November 1988 während einer

Lesereise [in Baden-Baden] und wurde auf dem Kensal Green in London

begraben.

(Entnommen aus: Erich

Fried: Gründe. Gesammelte Gedichte. Hg. von Klaus Wagenbach, Berlin:

Wagenbach 1989)

|